今年も親子はじめての自然観察会では「初めての昆虫標本作り」を行いました。

「標本」とは自然科学の調査や研究には欠かせない要素の一つです。ひとつの標本がその土地の生物の種類を証明したり自然を調べたり守ったりするための重要なカギになることもあります。だから今回は、里山の自然を調べ守っていくための標本作りを体験します。

昆虫の種類によって標本の作り方も変わるので、チョウ(蝶)編とコウチュウ(甲虫)編の二つの日程に分かれて実施をしました。

最初は、標本にしたい昆虫を探すために雑木林の中を散策しました。

さあ、虫網を持って昆虫を探していきましょう!

※当館では通常は生き物の採取・持ち帰りはできませんが、今回は特別です。※

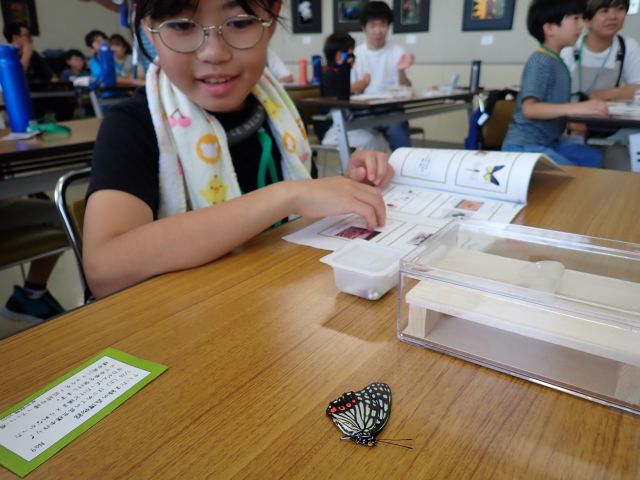

チョウ編では、展望広場周辺に沢山のシジミチョウが飛翔し、アカボシゴマダラもいました。

途中、参加者からオオムラサキが止まっているという声があり、その場に行ってみると本当に

オオムラサキが木に止まっていて、皆さん興味津々でオオムラサキを観察していました。

コウチュウ編では、展望広場の木にカブトムシのメスが止まっているところを参加者が見つけました。ほかの場所でも、カミキリムシやコガネムシなどのコウチュウを見つけることができました。

樹液が出ている木にコウチュウがいるか確認したり、朽ち木を動かしてみるなどをして頑張って探していました。(朽ち木を動かしたら元に戻すのが昆虫採取のマナーですよ。)

さて、そろそろ昆虫標本作りに。

今回は、あらかじめ捕まえておいた昆虫を使って標本作りの練習をします。

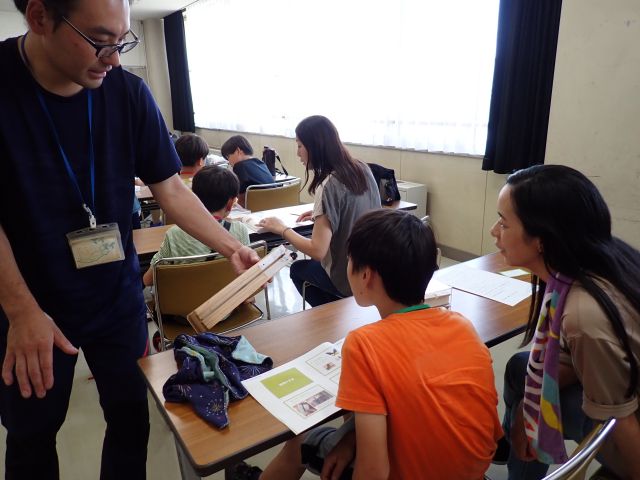

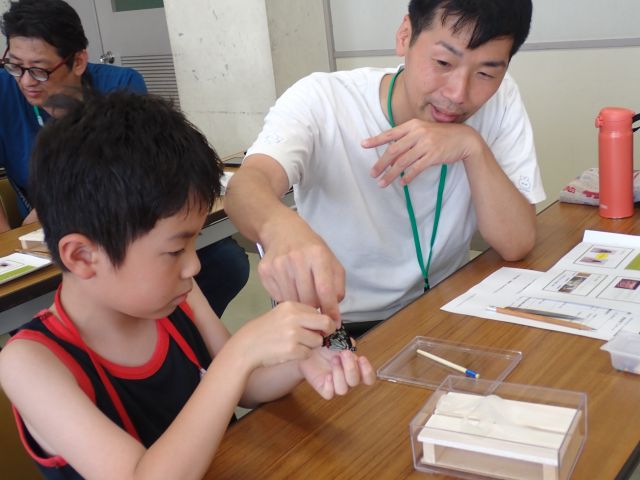

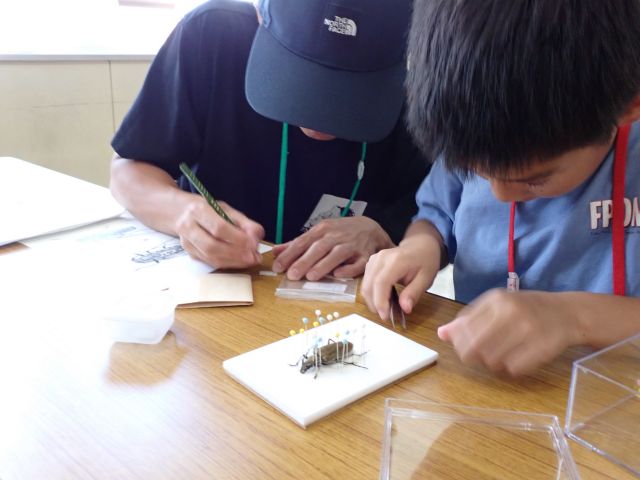

まずは標本の作り方の講座を行い、使用する物や針を刺す場所などを細かく説明しました。

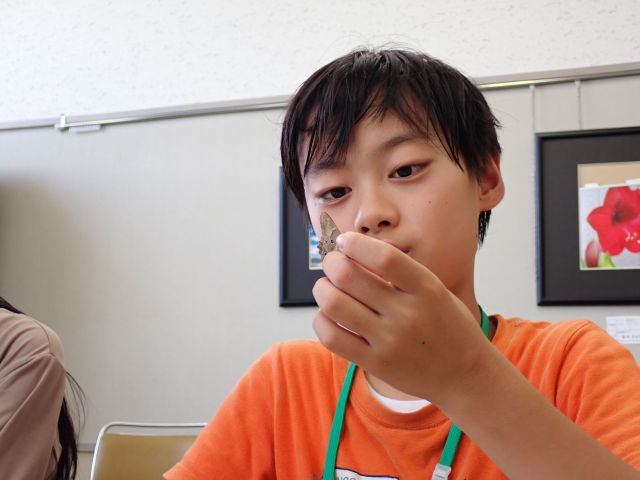

チョウの標本作りでは、展翅(チョウの翅を広げる)をしてみましょう!

チョウの翅を左右均等にひろげて揃えるのはなかなか大変で、皆さん一生懸命作業を行っていました。

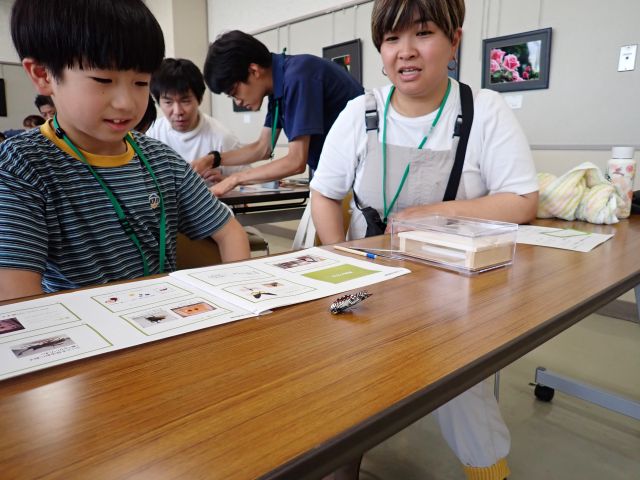

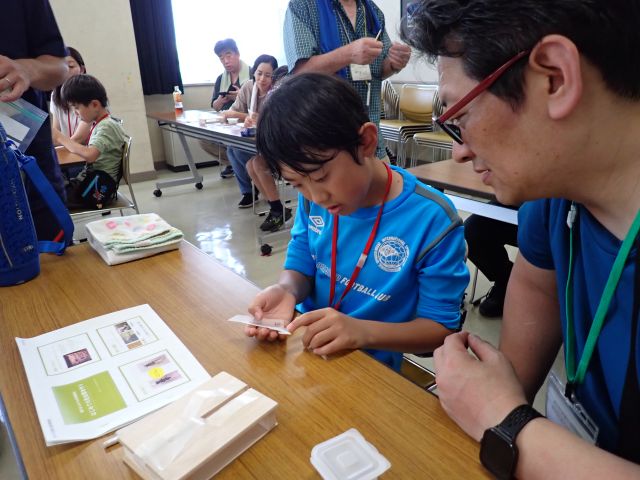

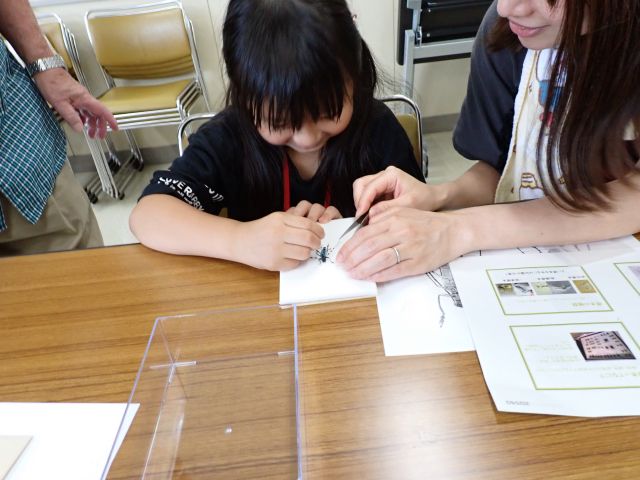

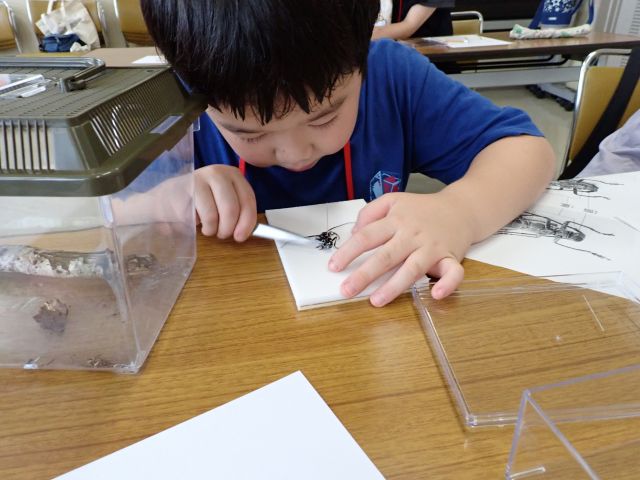

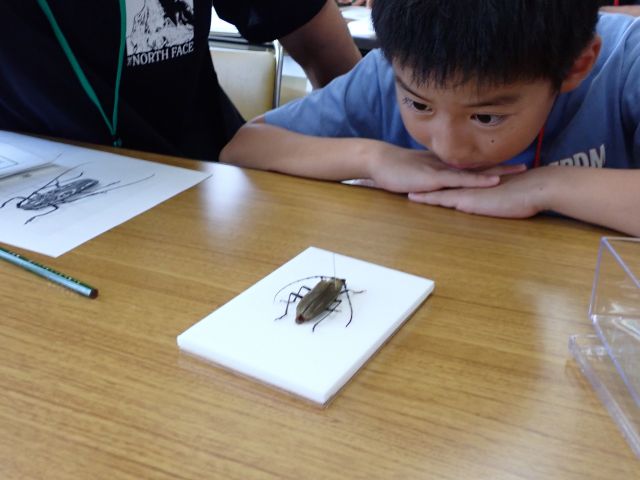

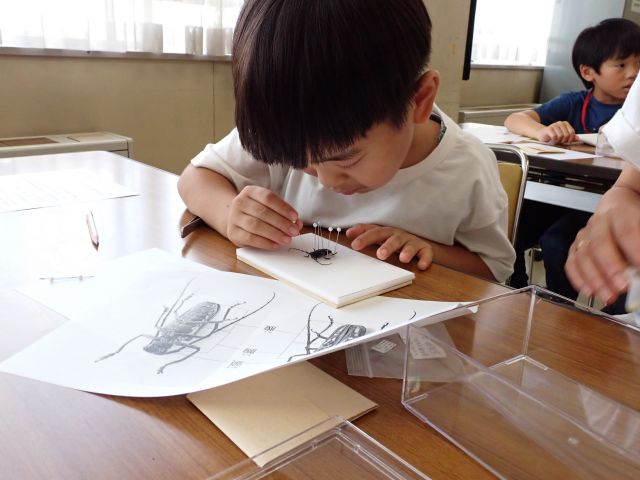

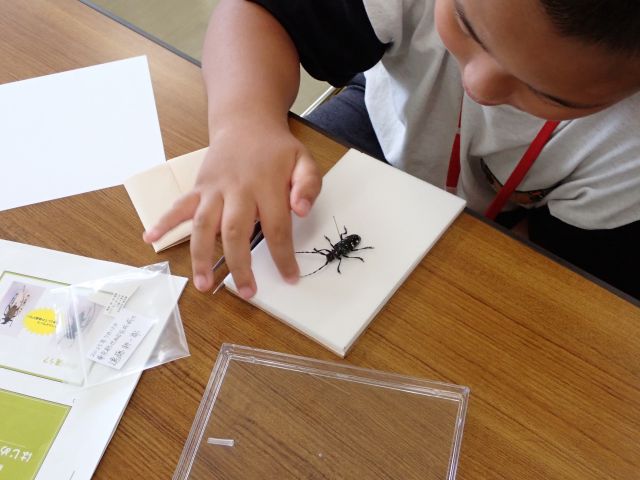

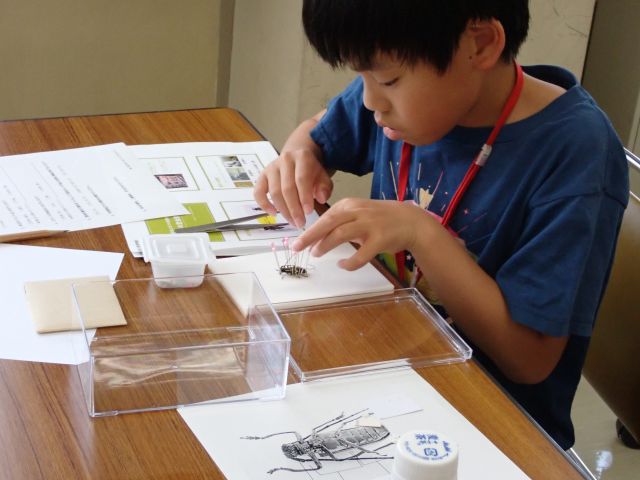

コウチュウ標本作りでも、チョウと同じく針を刺す場所の確認からスタート。

コウチュウはチョウとは違い、足を左右均等に揃える展足(足を広げて整える)作業をします。

とても細かい作業で不慣れな中、みなさん足を綺麗に揃えることに集中していました。

みなさん一生懸命頑張って標本作りをやりました!

作った標本は1,2ヶ月、日当たりの当たらない風通しの良い場所で保管してくださいね!

採集した昆虫はぜひお家で標本にしてみてください。

お疲れ様でした!

※みどり森では昆虫採集はご遠慮いただいています。

今回はイベントの中で標本の意味や作り方を知るために、特別に採集を行いました。

学校の宿題や学術調査研究目的の場合は必ず、「さいたま緑の森博物館案内所」にご相談ください。

インタープリター みやたん